Personne ne l’appelle Bénédicte. Elle est trop grande, par la taille autant que par le talent, pour ne pas être réduite un peu, diminuée, raccourcie. On l’appelle donc Béné. Personne —à notre connaissance— ne l’appelle Madame Déprez : elle est trop peu établie, trop peu installée, trop peu distante pour être affublée d’un titre ou d’un patronyme un tant soit peu sérieux.

Son talent quel est-il ? Multiple, à n’en pas douter. Il suffit pour s’en convaincre de regarder son parcours, qui file comme un grand voyage, constitué de longs trajets et de non moins grandes étapes. Talent à construire, à mettre en place, à mettre en relation, à faire que tout le monde autour d’elle s’intéresse et participe à sa façon à son grand projet qui consiste, au final, à apprendre à évoluer, à travailler… à vivre ensemble.

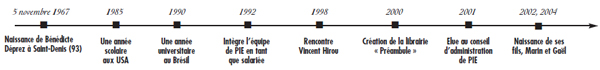

Le voyage commence un jour de novembre 1967 en Seine-Saint-Denis, il s’étale sur près de 40 ans, 3 continents, au moins 5 grandes villes (Seattle, Paris, Rio, Marseille, Rennes). Les étapes majeures ont pour noms : « Une enfance sereine », « Du nord au sud de l’Amérique », « PIE et moi », « Je joue à la libraire », « En famille ».

En bon « go-between », Béné n’aime pas trop qu’on s’attarde sur elle. Pour tracer un portrait —son portrait— reconnaissons que ce n’est guère commode. Il nous faut trouver une idée. On pense au questionnaire de Proust, mais l’idée nous semble un brin banale. Que dire alors du portrait chinois ! On opte donc pour le thème de l’île déserte. On ose la première question : « Qu’emporteraistu en priorité ? » Et elle, sans hésiter de répondre : « J’emmènerais un Vendredi ou un Robinson. » C’est que Béné ne conçoit pas une seconde de vivre sans compagnie, sans entourage, sans fabriquer du lien social : « Dans l’absolu, il me faut toujours quelqu’un qui m’écoute et toujours quelqu’un qui m’aime. » Exit donc notre idée d’île déserte ! Mais on insiste quand même —car il nous faut bien écrire notre papier— en pointant la contradiction : « Sur l’île déserte, on se doit d’être seule ! Il ne s’agit pas d’emmener un être humain. Quel livre par exemple emporteraistu ? » On s’attend alors à ce qu’elle vous parle de la Bible, du dictionnaire ou de Dostoïevski, mais la voilà qui choisit un roman, « L’automne à Pékin » de Boris Vian, qu’elle considère majeur en avouant ne plus trop savoir pourquoi. Elle reconnaît qu’elle aurait sans doute du mal à relire ce livre aujourd’hui, à se replonger dans cette histoire qui « ne parle peut-être de rien », dans ce bouquin qu’elle décrit comme un « “Ecume des jours” sans la maladie », mais que c’est tout de même celui-là qu’elle garderait. Elle l’emporterait pour sa couverture jaune d’abord, pour la dédicace que son frère lui a laissée, juste avant qu’elle ne file pour les USA (« Petite soeur, reviens-moi à l’automne près de Pékin »), et pour ce que cet objet porte de souvenirs, et pour ce qu’il contient de passé et de réminiscences.

Car Béné, la souriante, la dynamique, l’enjouée, se nourrirait —première surprise— de passé et de nostalgie. « Au plus profond de moi, affirme-t-elle, je m’appelle “Nostalgie”. » On se demande alors d’où lui vient cette attirance. On devine, sans fouiller bien profondément dans son histoire, qu’elle a dû l’acquérir en 1985, quand, à peine âgée de 18 ans, elle a tout quitté pour vivre une année, de l’autre côté de l’Atlantique et des Etats- Unis, à Seattle, dans l’état de Washington. Et que ce sentiment n’a pu que se développer, 4

« Il faut partir, pour renaître et pour recommencer »

ans plus tard, quand elle a choisi de clore ses études universitaires en partant écrire son mémoire au Brésil… au pays de la « Saudades », de la mélancolie heureuse, de la « nostalgie recherchée ». Mais lorsqu’elle s’épanche sur ces deux expériences, sur ce qu’elle a aimé, enduré et appris de ces deux aventures au long cours, on comprend qu’elle n’a fait que trouver là-bas, bien loin, ce qui se cache au plus profond d’elle-même : un goût immodéré pour vivre et pour regarder le passé – et qu’elle a fait de ce passé, ce pays éloigné dont parle Racine, cette terre lointaine susceptible d’être revisitée sans cesse. Si elle bouge, c’est justement pour se construire une histoire, pour s’assurer qu’elle existe : « Il faut partir, dit-elle, pour renaître et pour recommencer. Le seul moyen de savoir que les gens vous aiment et que vous les aimez, c’est de les quitter. Tous ceux qui sont partis vivre loin et longtemps le savent. »

Construire, des histoires, des projets, des liens —toujours et encore— mais aussi de la mémoire : voilà bien l’obsession. Elle reconnaît à la vie une fabuleuse dimension d’aventure, de récit, presque de fiction, mais elle avoue pourtant « n’avoir rien d’une aventurière, au sens où d’ordinaire on l’entend. Je ne suis pas du tout “sac au dos”, je ne suis pas baroudeuse. » Elle insiste : « Pas du tout. C’est l’image que je donne parce que j’ai bouleversé deux ou trois fois profondément les choses, mais en fait je suis quelqu’un qui choisit un point et qui me plante. Et à partir de là, je construis. » Béné tisse des toiles : « Dans ma tête, il y a toujours un plan, je ne fais rien au hasard. » Là où elle s’installe, elle se crée son réseau de relations. Pour elle, c’est vital : « Au jour le jour, vous avancez avec les gens qui vous entourent. » C’est avec eux qu’elle bâtit son nouveau monde.

L’enfance, c’est sa première toile, sa « toile fondatrice ». Elle s’étend peu sur cette période modeste, simple et tranquille qui, dit-elle, « m’a donné des bases solides, et dont je suis sortie avec des valises qui ne sont pas lourdes à porter ! » Elle nous rappelle qu’elle a vécu à « Beauchamp », dans l’ex-avenue des Bois, dans la maison voisine de son arrière-grandmère Marguerite Déprez ! On se dit que ça ne s’invente pas, que le décor est idyllique. Elle préfère user de l’adjectif « limpide », car c’est ainsi, pense-t-elle, que son enfance a glissé. Elle tisse ensuite la toile « USA », vaste projet mené à la sortie de l’adolescence, expérience « choc » faite d’éblouissements —« les Etats- Unis, il y a 20 ans, c’était l’inconnu total »—, de résistances —« quand je relis mon journal de bord, je me dis que ce n’était pas facile »—, de rencontres —« mon père américain avant tout, il est devenu un ancrage ». La toile « Brésil » se bâtit dans la continuité. Elle en parle à nouveau, avec émotion, comme si, là-bas, elle avait été à deux doigts de se fixer pour toujours, tant elle était en symbiose avec l’environnement. Mais elle se souvient être rentrée.

Elle tombe vite alors dans la toile PIE. « En fait, dès que j’ai connu PIE —à 17 ans donc— j’ai su que ce serait une grosse partie de ma vie. J’ai senti que j’étais faite pour ce programme et, qu’au-delà, je me ferais ma place au sein de l’association. » Faire sa place, c’est le moins qu’on puisse dire : entre 1985 et 2006, Béné va faire connaissance avec PIE (participante), travailler pour PIE (correspondante), accueillir grâce à PIE (Kris et Sergio) travailler à PIE (responsable des programmes), influencer PIE (membre du conseil d’administration), se rendre indispensable à PIE… « Pourtant au départ, j’étais tout à fait anonyme, banale. Personne ne m’a remarquée, ni au stage ni ailleurs. Je n’avais rien de spécial, pas particulièrement de bagou… » Elle insiste un peu, elle en rajoute même, comme pour montrer que lorsqu’elle sent que le terrain lui est favorable, elle sait se fixer, oeuvrer et attendre.

Même entre les toiles, elle tisse des liens. Elle en voit un, réel, entre son travail à PIE et cette vie de libraire qu’elle entame en 2000 en créant, avec Vincent —son compagnon et désormais associé— la librairie Préambule. Apprendre à connaître les gens, accumuler les informations sur eux, dire la bonne phrase au bon moment. À PIE, elle s’en souvient, on la surnommait « la mémoire de l’association », celle qui ne mélangeait jamais deux prénoms, jamais deux passés, jamais deux familles… À la librairie, elle veille à ne pas mélanger deux titres, deux auteurs ou deux maisons d’édition, et encore moins deux clients. « Être libraire, c’est vivre au milieu des livres et les aimer, mais c’est aimer tout autant les gens. Il ne s’agit pas d’être un puits de culture, mais de mettre en relation le bon livre et la bonne personne ! Avec Vincent, on s’amusait à “deviner” les clients, leurs professions, leurs goûts, leurs désirs. On se basait sur ce qu’on savait ou ce qu’on sentait pour intervenir. » Elle dessine un libraire qui ressemble à un médecin, à celui qui délivre le bon médicament au bon moment : « Doit-on prescrire un générique, un traitement de fond ou au contraire un traitement plus léger ? » De sa toile familiale, bâtie depuis 1999 en compagnie de Vincent puis de Marin et de Gaël, nous ne parlerons pas ce jour-là, ni du prochain projet professionnel d’ailleurs. Par manque de temps et de recul, et peut-être par pudeur aussi.

Béné nie presque le présent. Il est déjà loin d’elle. Si elle y pense, c’est pour s’en extraire ou « pour mieux disposer de l’avenir ». Le passé, c’est définitivement son truc. Elle dit qu’elle le lit et le relit sans cesse – le sien et le vôtre aussi, et le temps passé ensemble et la vie partagée : « Car finalement, nous confie-telle, c’est cela qui compte.» « Saudades, saudades… » Elle s’étend sur l’amitié. Les amis, c’est ce qui lui reste quand elle a quitté sa toile et qu’elle est partie ailleurs en tisser une autre. Les amis, ce sont des souvenirs. « Mon idée c’est que tout vient de quelqu’un et repart vers quelqu’un » – et son travail pourrait consister à « tout garder ensemble, entretenir les relations… » Mais elle sait très bien que c’est impossible : « Ça m’angoisse totalement de voir un bout de la toile se détruire, » dit-elle un peu dépitée, « mais c’est comme ça. » On quitte la métaphore : « Parfois j’ai l’impression d’être la seule à essayer de coller les morceaux. Les amis qui oublient de m’inviter, par exemple, ça me rend vraiment triste. »

Elle est mobilisatrice, bien qu’elle s’en défende. Elle est sociable et entourée, bien qu’elle pense ne l’être pas assez. Elle aime les choses simples, le bon temps, que tout se passe bien. Elle déteste les conflits. A défaut de les fuir, elle tente de les résoudre. Impossible quête, où plus d’un a laissé des plumes. Elle pourrait vous en parler des heures. Elle fédère et sait s’entourer, et elle a pourtant cette désagréable impression d’être parfois « un peu seule ». C’est le lot de l’humanité, elle le sait aussi, mais elle n’aime pas ça. Quand elle dit : « D’un autre côté, j’ai aussi besoin de solitude », on sent pointer le paradoxe, mais dans la mesure où elle ajoute aussitôt : « Attention… de solitude choisie ! », on comprend que c’est plutôt d’un « break » dont elle parle, d’une respiration avant de reprendre sa mission : tisser encore et encore du lien, construire des moments ensemble, fabriquer du passé pour échapper au temps, ce dévoreur de présent. Soudain, juste avant qu’on se quitte, elle revient sur l’île déserte : « Ça y est, je sais ce que j’emporterais sur cette île », affirme-t-elle presque triomphante : « J’emporterais un album photos ! » Et d’ajouter : « Je peux parler des heures autour d’un album photos, le mien ou celui d’un autre. » On marque un temps — on se sent un peu désespéré et on ne sait trop comment lui dire : « “Parler ?” mais avec qui ? Tu sembles oublier que tu es sur une île déserte ? » Et on ne peut s’empêcher de penser, en la laissant sur cette interrogation, que cette histoire d’île, de solitude et d’isolement ne lui convient guère, à elle pour qui la vie, faite de départs, d’éloignements et de remises en cause, n’est rien qu’un long voyage pour tenter de se rapprocher des autres.

Bénédicte Déprez en quelques dates

Article paru dans le journal Trois-Quatorze n°44