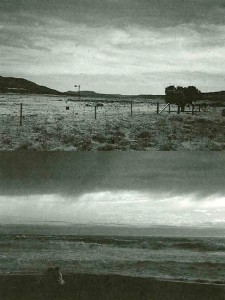

Parfois, je rêve de ma Bretagne natale, de la mer, d’une bonne tempête d’Ouest, de celle qui vous décoiffe, vous ravive, vous réveille. Et je rêve d’odeur d’iode et de warech’, et de ce crachin qui vous trempe jusqu’aux os. Et dans mon sommeil, je prends des embruns plein la gueule. Alors, quand je me réveille, que le ciel est imperturbablement bleu, que ma gorge est sèche, que je respire cette terre blanche et poussiéreuse, que je ne perçois aucune odeur, sinon celle des « french toasts » et du sirop d’érable, alors ma vie française me manque, mon pays me manque, et l’envie me prend de retrouver mon océan, ma bonne bouffe, mes bons souvenirs, ma terre bretonne. Dans ces moments-là, je me dis que je perds mon temps, que j’aurais mieux fait de rester en France, que j’aurais plus appris en allant à l’université et en prenant, comme tout le monde, un petit boulot – qu’à l’heure qu’il est, j’aurais, c’est certain, plus de liberté et plus d’indépendance.

Il faut dire que, pour moi, les choses ne sont pas très faciles. Ma famille n’est pas la famille idéale. Ils sont sympas, me font partager et découvrir la vie de tous les jours, mais ne sont pas très communicatifs. Ils ne cherchent pas vraiment à résoudre les problèmes quand ils surviennent. Au lycée, tout le monde est très accueillant, mais quand je cherche à aller vers quelque chose qui ressemble à de l’amitié sincère, c’est une autre paire de manches.

Non, décidément, changer de vie, n’est pas toujours drôle, pas souvent facile, parfois décourageant. Mais je reste persuadé que ça vaut vraiment le coup ! Et puis ce n’est pas forcément plus difficile que de vivre sa première année d’étudiant, dans un petit appart, seul, à l’autre bout de la France.

En traversant l’océan, j’ai compris que ce qui paraissait « granted » (admis, allant de soi) dans un pays, un groupe, une communauté, ne l’était pas forcément dans l’autre. En fait, je n’ai pas découvert cela, car j’avais déjà ma petite idée sur la question, mais je l’ai vécu, ressenti, au plus profond de moi, et je peux vous assurer que ça n’est pas du tout pareil.

Il est difficile d’exprimer le changement qu’une telle année opère en soi… Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre une expérience comme celle-là. On apprend la tolérance, on apprend à éviter les jugements hâtifs. Ici, par exemple des choses me plaisent, d’autres me révoltent. Mais finalement qu’importe mon jugement ! Ce qui compte c’est de mieux comprendre. Or, je suis sûr aujourd’hui de mieux comprendre la société américaine. Pourquoi ? Parce que je la vis et la respire seconde après seconde, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et pendant presque un an.

Mon point de vue évolue sans cesse, mon regard s’affine en permanence. Et ça m’éclaire sur tout : sur ce qui m’entoure, sur ma vie, sur le long terme.

Partir un an, je vous le dis, c’est un tremblement de terre.

Par Gabriel Gauducheau.

De Santa Fe, New Mexico.

Article paru dans le journal Trois-Quatorze n°32